ليست الخطوة التي أقدم عليها مجلس الشيوخ الفرنسي، بإقرار مشروع قانون يسهل إعادة القطع الفنية والتراثية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، حدثاً تشريعياً معزولا ًأو مبادرة ثقافية تقنية بحتة، فهو يعكس تحولاً أعمق في علاقة فرنسا بماضيها.

يشير القانون إلى أن الإرث الاستعماري لم يعد عبئاً أخلاقياً مؤجلاً، بل بات عنصراً ضاغطاً في الحاضر السياسي والقانوني؛ يفرض نفسه على صناع القرار في باريس تحت وطأة التحولات الإفريقية وتآكل السرديات القديمة، ويكشف عن اعتراف متأخر بأن “الملف الاستعماري” لم يُغلق، والماضي الذي سعت فرنسا طويلاً إلى تطويقه داخل إطار “التاريخ المنتهي” عاد اليوم بوصفه قضية مفتوحة، تتقاطع فيها السياسة بالقانون والأخلاق.

القانون يستهدف الممتلكات الثقافية المنهوبة بين عامي 1815 و1972، ويزيل التعقيدات التي كانت تشترط تصويتاً خاصاً لكل قطعة على حدة، وهو يكشف حجم المأزق الفرنسي، فهي دولة بنت جانباً من إرثها على التوسع الاستعماري، وتدعي قيادة خطاب حقوق الإنسان، بينما ما تزال متاحفها تحتضن غنائم ذلك العنف؟

الاستعمار الفرنسي: خطاب “حضاري” وممارسة دموية

لم يكن الاستعمار الفرنسي في إفريقيا مجرد “إدارة أجنبية” أو “نقل حداثة” كما روجت السردية الرسمية لعقود، بل كان نظاماً متكاملاً من القمع والنهب وإعادة هندسة المجتمعات لصالح المتروبول، ففي الجزائر شكلت مجازر سطيف وقالمة عام 1945 لحظة كاشفة، حين قُتل عشرات الآلاف خلال أيام لمجرد المطالبة بالاستقلال، وهذه الأحداث تعبير مكثف عن منطق استعماري يرى في العنف أداة “مشروعة” لحفظ السيطرة.

وفي غرب إفريقيا، فُرضت أنظمة السخرة والضرائب القسرية، ودُمرت الاقتصادات المحلية لتحويل المجتمعات إلى ملحقات إنتاجية تخدم فرنسا، الطرق والمناجم لم تُبن لخدمة السكان، بل لتسهيل استخراج الموارد ونقلها إلى أوروبا، وهذه الصورة تدمر خطاب “الرسالة الحضارية” أمام سجل من الوقائع التي لا يمكن تبريرها أخلاقياً ولا تاريخياً.

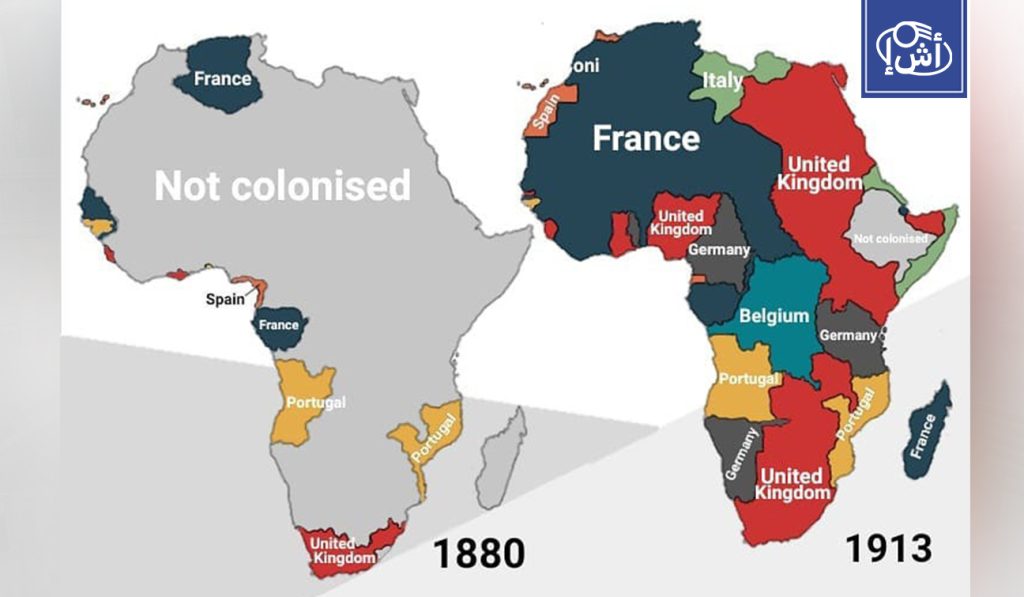

إفريقيا المستعمرة: منظومة أوروبية من المجازر

لفهم أزمة فرنسا اليوم، لا بد من وضعها في سياق أوسع للاستعمار الأوروبي في إفريقيا، فما جرى في الكونغو إبان حكم ليوبولد الثاني البلجيكي، حيث قُتل ما يُقدر بعشرة ملايين إنسان في نظام عمل قسري لاستخراج المطاط والعاج، لم يكن استثناء، بل ذروة منطق استعماري نُزعت عنه كل القيود الأخلاقية، فلم يقتصر العنف الاستعماري في إفريقيا على القوى الكبرى المعروفة، بل مارسته أيضاً قوى وُصفت تاريخياً باستعمار “الهوامش”، لكن ممارساتها لم تكن أقل دموية، ففي أنغولا وموزمبيق، خاضت البرتغال حروباً طويلة رافقها عمل قسري واقتصاد مزارع خُصص لخدمة المتروبول.

أما بلجيكا، فقد خلّفت في رواندا وبوروندي إرثاً أخطر تمثّل في هندسة إثنية مصطنعة فجّرت لاحقاً مذابح جماعية مروّعة، وفي ليبيا وإثيوبيا، استخدمت إيطاليا معسكرات الاعتقال والغازات السامة، وأبادت قبائل كاملة باسم “إعادة النظام”، ولم ينتهِ هذا العنف بانسحاب الجيوش، إذ استمر النهب بأشكال جديدة عبر خصخصة المعادن الثمينة لصالح الشركات العابرة للقارات، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مزارع تصدير، لتخرج دول مستقلة شكلياً، لكنها بقيت أسيرة تبعية اقتصادية عميقة تشكّل أحد أخطر ميراث الاستعمار المستمر.

وفي دول الساحل الإفريقي من مالي والنيجر إلى بوركينا فاسو وتشاد لم يكن الوجود الأوروبي مجرد نفوذ عابر، بل نظاماً عنيفاً من السيطرة والنهب المنهجي، فقد مارست القوى الاستعمارية، وعلى رأسها فرنسا، قمعاً عسكرياً واسعاً لإخضاع المجتمعات المحلية، واستخدمت السخرة والضرائب القسرية لتفكيك الاقتصادات التقليدية، وجرى سحق أي مقاومة بعنف مفرط، فيما نُهبت الموارد الطبيعية، من الذهب واليورانيوم إلى الأراضي الزراعية، لصالح شركات أوروبية، ومع نهاية الاحتلال المباشر، استمر النهب بأشكال جديدة عبر اتفاقات غير متكافئة ونفوذ اقتصادي وأمني، تاركاً دولاً هشة سياسياً، وفقيرة تنموياً، ومثقَلة بإرث استعماري ما زال يشكّل أحد جذور أزماتها الراهنة.

وفي ناميبيا ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية موثقة في القرن العشرين بحق الهيريرو والناما، ولم يأت الاعتراف بذلك إلا بعد قرن، كما انتزعت الكونغو اعتذاراً ملكياً من بلجيكا، ونيجيريا وبنين فرضتا إعادة آلاف القطع المنهوبة، ودول الساحل ربطت السيادة الأمنية بالذاكرة الاستعمارية.

هذه السوابق ليست مادة للأرشيف أو للتأريخ الأخلاقي المتأخر، بل مفاتيح أساسية لفهم التوترات القائمة اليوم بين أوروبا وإفريقيا، فالقارة الأوروبية، وهي تواجه موجة متصاعدة من المطالب الإفريقية بالاعتراف والتعويض واستعادة الموارد والذاكرة، لا تصطدم بماض منقطع، بل بإرث جرى تأجيل حسمه عمداً.

أُديرت الجرائم الاستعمارية لعقود عبر الصمت، أو عبر إعادة صياغتها في خطاب “التحديث” و”الرسالة الحضارية”، أو عبر تحويلها إلى تفاصيل هامشية في السرديات الوطنية الأوروبية، لكن ما لم يُعالج جذرياً يعود دائماً في لحظة تغير موازين القوة، فحين تتقدم إفريقيا اقتصادياً وسياسياً، وحين تفقد أوروبا احتكارها للخطاب الأخلاقي، يتحول التاريخ من عبء صامت إلى سؤال حاضر، ومن ذاكرة مُنكرة إلى أداة ضغط تعيد ترتيب العلاقة على أسس لم تعد تسمح بالإنكار أو التبرير.

سرقة الموارد: الجريمة التي لم تنته

لم يتوقف النهب مع انسحاب الجيوش، فبعد الاستقلال الشكلي للعديد من الدول في ستينيات القرن الماضي، استمر استنزاف إفريقيا عبر عقود التعدين غير المتكافئة، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مزارع تصدير، وربط الاقتصادات المحلية بشبكات تمويل وشركات متعددة الجنسيات، فالدول كانت “مستقلة” سياسياً، لكنها تابعة اقتصادياً، وعاجزة عن تحويل ثرواتها الطبيعية إلى تنمية سيادية.

بالنسبة لفرنسا، شكل هذا النمط أساس نفوذها المستمر في الساحل وغرب إفريقيا، حيث تداخل الأمن بالاقتصاد، وحُفظت مصالح الشركات تحت غطاء “الاستقرار”، لكن هذا النموذج بدأ يتصدع مع صعود جيل إفريقي جديد يعيد تعريف الاستقلال بوصفه سيطرة فعلية على الموارد والقرار.

ماكرون ومحاولة إدارة الإرث لا تصفيته

منذ عام 2017 حاول إيمانويل ماكرون أن يميز نفسه عن الرؤساء السابقين عبر خطاب يقر، ولو جزئياً، بانتهاكات فرنسا الاستعمارية، في مسعى لاحتواء ملف ظل لعقود محاطا بالإنكار أو التخفيف السياسي، دون الذهاب إلى مراجعة كاملة لتبعاته القانونية والأخلاقية، فاعترف بانتهاكات فرنسا في إفريقيا، وتعهد في واغادوغو، عاصمة بوكينو فاسو، بعدم التدخل في شؤون المستعمرات السابقة، ووعد بتسهيل إعادة التراث الثقافي، غير أن هذا المسار ظل محكوماً بسقف واضح؛ الاعتراف دون اعتذار شامل، وإعادة قطع فنية دون فتح باب التعويضات.

ضمن هذا الموقف الفرنسي تكمن المعضلة، فإعادة 26 قطعة إلى بنين، أو جماجم مقاومين إلى الجزائر، أو “الطبل الناطق” إلى ساحل العاج، خطوات مهمة رمزياً، لكنها لا ترقى إلى تصفية الإرث الاستعماري، فهي إدارة أزمة هدفها استعادة قدر من المصداقية في قارة لم تعد تقبل الخطاب القديم.

الذاكرة تتحول إلى أداة سيادية

التحول الجوهري اليوم يظهر في خروج الذاكرة الاستعمارية من الفضاء الأكاديمي إلى قلب السياسة، فإسقاط تماثيل المستعمرين، وإعادة تسمية الشوارع، والمطالبة بإعادة الآثار، ليست طقوساً رمزية، بل إعلان عن قطيعة مع السردية الكلاسيكية التي صاغها المستعمر، فلم يعد التاريخ رواية محايدة، بل مجالا ًللصراع على الشرعية، فمن يملك سرد الماضي يملك تعريف الحاضر وحدود المشروعية فيه، ومع صعود عالم متعدد الأقطاب، باتت إفريقيا تمتلك هامش مناورة أوسع، تستخدم فيه الماضي كورقة تفاوضية.

ما يثير قلق باريس وبروكسل معاً هو عدم بقاء أي اعتراف رسمي بالجرائم الاستعمارية في حدود الرمزية، بل يخلق سوابق سياسية وقانونية، تفتح الباب أمام مطالب بالتعويض والمساءلة يصعب تحديد سقفها أو التحكم بمآلاتها، وتميل فرنسا إلى تقديم تنازلات محسوبة، مثل سن قوانين لإعادة بعض الممتلكات الثقافية، من دون الذهاب إلى اعتذار شامل أو تحمل تبعات مالية مباشرة.

الخلاصة: فاتورة لم تُسدد بعد

أزمة الإرث الاستعماري الفرنسي ليست مسألة متاحف، بل شرعية، فهي اختبار لقدرة فرنسا على مواجهة تاريخها دون انتقائية، وعلى بناء علاقة متكافئة مع إفريقيا لا تقوم على إدارة الذاكرة، بل على الاعتراف الكامل بنتائج الاستعمار البنيوية، فالماضي الاستعماري في إفريقيا موضوعاً للسؤال، بل أصبح حقيقة مُعرفة، يُطالب على أساسها بثمن سياسي وأخلاقي.

وما دام الرد الأوروبي محصوراً في الإيماءات الرمزية، ستظل الجرائم الاستعمارية تطارد أصحابها، لا كصفحة سوداء في الماضي، بل كعبء سياسي واستراتيجي في حاضر يتغير بسرعة، حيث تحوّل الماضي الاستعماري إلى عبء تفاوضي على الأوروبيين، وأصبح هناك سؤال مُلح كيف تُدافع عن عقد استغلال، بينما تاريخك في البلد ذاته موصوف بالإبادة أو النهب؟ هنا تصبح إعادة الآثار والاعتذار ثمناً سياسياً لتأمين المصالح.

تحرّر إفريقيا لم يعد شعاراً، بل ممارسة سيادية تتجسّد في قدرتها على فرض إعادة ما نُهب، وانتزاع اعتراف بما ارتُكب، وكسر احتكار أوروبا للسردية التاريخية.

ما كان يُقدَّم سابقاً بوصفه “ماضياً منتهياً”، بات اليوم فاتورة سياسية مفتوحة، تُدفع على شكل اعتذارات، وإعادة آثار، وتنازلات رمزية، في ظل ثلاثة شروط، جيل إفريقي شاب غير مهادن، وعالم يريد أن ينتهي من ذيول مرحلة كي لا يدفع ثمناً أكبر، و إرث استعماري موثّق لم يعد قابلاً للإنكار.

بقلم نضال الخضري

البرلمان المصري يقر نهائياً قانون “الإيجار القديم”