تواجه ليبيا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات التي شكلت حصاراً سياسياً، دون أن تظهر نتائج مرتبطة بالاستقرار، فهي شكلت قيودا ًمنعت الليبيين من خلق مستقبل جديد لبلادهم.

والعقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، شملت تجميد الأصول المالية للدولة، إضافة لحظر توريد الأسلحة وفرض منع على شخصيات ليبية كانت فاعلة في عهد الرئيس السابق معمر القذافي.

ورغم مضي أكثر من عقد على تلك العقوبات فإن الأزمة الليبية تتعمق، بينما لم يشكل أي إجراء من تدفق السلاح أو حتى تأسيس قاعدة مختلفة يمكن لليبيين إجراء حوار عليها، فالعقوبات في النهاية زادت من معاناة المجتمع، وأثرت بشكل سلبي حتى على مستوى التناقضات بين الأطراف الليبية المتصارعة.

خلفية العقوبات

في عام 2011 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بفرض عقوبات على ليبيا تحت رقم 1970، وكانت أساساً موجهة ضد النظام السياسي السابق، وقبل أن يحدث تدخل عسكري أدى لحالة فوضى وانتشار لمجموعات المسلحة المختلفة، رغم ذلك فإن هذه العقوبات تم توسيعها في عام 2014 بسبب استمرار العنف والتصدير غير المشروع للنفط، وكانت مجمل العقوبات تمثل ديناميكية أوروبية وأمريكية تهدف إلى جملة من الأمور يمكن تلخيصها بثلاث نقاط أساسية:

- الأولى التحكم بالحركة السياسية للأطراف الليبية التي كانت تتنافس في مساحة تتجاوز حدود العمل السياسي، وذلك عبر زيادة الفصائل التي جعلت من الصعب السيطرة على الصراع حتى على مستوى المدن والمناطق، فالإبقاء على تجميد الأصول المالية أغرى كافة القوى على البحث عن تواصل يمكنها من الحصول على الدعم المالي لتثبيت نفوذها، ومكن القوى الغربية من شراء الولاءات لعدد كبير من القوى السياسية وحتى العسكرية.

وحاولت العقوبات خلق مرجعية لليبيين وذلك بغض النظر عن خلافاتها على الأرض، فهي مضطرة في النهابة إلى اتباع آلية سياسية محددة من قبل الدول التي فرضت العقوبات وليس عبر احتياجاتها أو مصالح المجتمع الليبي بشكل خاص.

- الثانية محاولة تحييد الأطراف الإقليمية والإفريقية منها على وجه الخصوص، فالعقوبات حاولت تحديد الجهات الفاعلة، وهي نفس الجهات التي فرضت العقوبات.

وبقي التدخل الإقليمي موجوداً حتى من قبل دول تتجاوز الشمال الإفريقي، مثل تركيا على سبيل المثال، وفاعلاً على ميزان القوى في ليبيا، وكانت مراقبة تدفق السلاح “استنسابية” وذلك وفق مصلحة الدول الأوروبية بالدرجة الأولى، وخلق في المقابل أزمات على المستوى الإقليمي، مثل الخلاف التركي – المصري، وأصبحت بعض الدول وسيطاً لخرق العقوبات وذلك وفق المصالح الأوروبية أو الأمريكية.

- الأمر الثالث مرتبط بـ”الاحتكار” للعملية السياسية، فالعقوبات حدت من قدرة الدول المتأثرة بالأزمة مثل مصر أو تونس أو غيرها من التأثير في تسهيل الحوار بين الليبيين، كما أنه شكل “فيتو” على الدول الفاعلة ضمن النظام الدولي مثل الصين وروسيا على الدخول بالعملية السياسية بشكل مباشر.

وخلقت عملية الاحتكار نزاعاً دولياً على النفوذ في ليبيا، حتى بين الحلفاء الأوروبيين، وهو ما دفع الولايات المتحدة مؤخراً إلى الدخول بقوة لضبط التحرك الغربي، وهو ما أعاد العقوبات إلى الواجهة خصوصاً لجهة مراقبة السواحل الليبية لمنع أي طرف غير أوروبي من التعامل مع الأطراف الليبية.

الأثر الاقتصادي

وأثرت العقوبات بشكل ملموس على الاقتصاد الليبي وعلى الحياة اليومية للمواطنين، فتجميد الأصول الليبية في الخارج حرم البلاد من الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتنمية، في وقت يعاني فيه القطاع النفطي بشكل خاص من أضرار في بنيته تحتاج لإيردات واستثمارات لإعادة تأهيله.

وعلى الرغم من الادعاء بأن العقوبات هي لدفع الفصائل المتنازعة نحو التفاوض وإيجاد حل سلمي، إلا أنها وضعت الليبيين تحت ضغوط شديدة، ما يثير تساؤلات حول فعالية العقوبات كأداة سياسية وتأثيرها على المدى الطويل في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

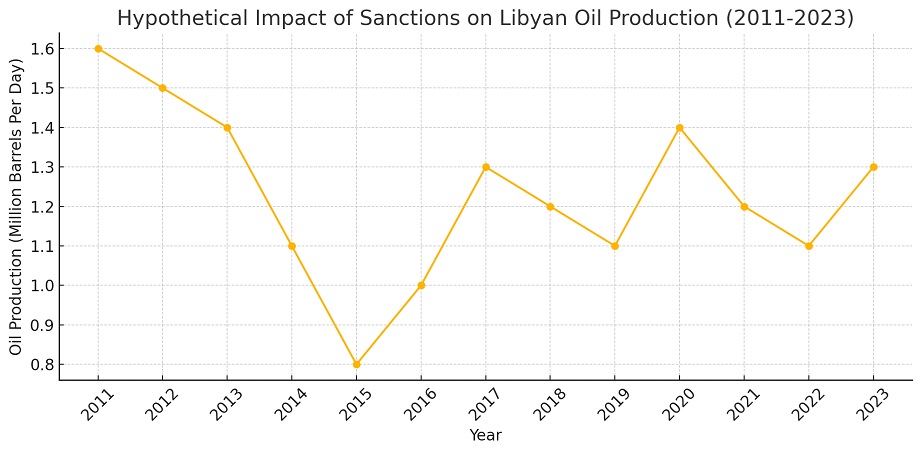

والذي حدث عملياً يتضح في التأثيرات الاقتصادية ابتداءً من الصعوبات التي يعاني منها قطاع النفط، حيث تأثر الإنتاج النفطي الليبي من تقلبات كبيرة بسبب النزاعات والعقوبات، وتقلص الإنتاج في بعض الفترات إلى مستويات منخفضة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في عام 2020، تراجع متوسط إنتاج النفط اليومي إلى حوالي 405,000 برميل يومياً، وهو ما يعتبر ثلث الإنتاج في عام 2019، ويوضح الرسم البياني التالي طبيعة التقلب الذي يعاني منه قطاع النفط:

أما تجميد الأصول أثر على السيولة المالية وقدرة البلاد على الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الأخرى، ومنع استخدام هذه الأصول في تحقيق عائدات استثمارية يمكن أن تساعد في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وفي الأعوام الأخيرة، تم الإعلان عن بعض النجاحات القانونية التي أدت إلى فك تجميد بعض الأصول، مثل تلك المحتجزة في فرنسا، وهناك نزاعات قانونية مستمرة، مثل تلك مع بلجيكا، حول الأصول المجمدة التي لا تزال تشكل تحدياً قانونياً ومالياً كبيراً.

وأما الجانب الآخر من تأثير العقوبات يرتبط بالاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية، فالعقوبات عقدت من عمليات الاستثمار وجعلتها مسألة مرتبطة بما تتيحه العقوبات من مشاريع وما تسمح به من إدخال معدات وقللت من جاذبية ليبيا كوجهة للاستثمار الأجنبي، ما أثر سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية، ويوضح الرسم البياني التالي انهيار الاستثمار في ليبيا الذي تتحمل العقوبات جزءاً كبيراً منه:

رغم أن العقوبات باتت عاملاً معطلاً لعملية التنمية في ليبيا وخلقت ديناميكيات سياسية جعلت من الغرب الجهة المحتكرة للحل السياسي، فإن الردود الدولية بقيت عند حدود الموقفين الروسي والصيني، حيث امتنعتا من التصويت على قرارات العقوبات، بينما جددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات عدة مرات، واتهمت روسيا بانتهاك قوانين العقوبات.

ونفت موسكو حينها عبر نائبة المندوب الروسي في الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أي تجاوزات في التزامها بنظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، مؤكدة أن العلاقات الروسية الليبية تتماشى مع الأطر الدولية ولا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، كما اعتبرت ان الاتهامات الأمريكية بشأن الأثر السلبي لروسيا على الوضع في ليبيا غير صحيح، وبينت أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لها تأثير سلبي على البلاد والمنطقة، وخصوصاً بعد أحداث عام 2011.

وفشلت العقوبات في الضغط على الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي، وهذا الأمر كان متوقعاً منذ البداية لأنها لم تترك لإرادة الليبيين أي خيارات سوى التفاوض مع الدول الغربية، وجعلت من الديناميكية السياسية شأناً خاصاً بالإرادات الخارجية، كما أنها مكنت القوى الدولية من احتكار شرعية الحل ومنحها لبعض الأطراف وذلك تبعاً للولاءات التي تبديها ومدى التزامها بالسياسات الغربية، فالعقوبات ظهرت منذ البداية كأداة لتنفيذ استراتيجيات أوروبية وأمريكية وليست إجراءات للحد من الانقسام السياسي الليبي.

بقلم نضال الخضري

عودة عشرات المهاجرين التشاديين من ليبيا ضمن جهود حكومية مشتركة