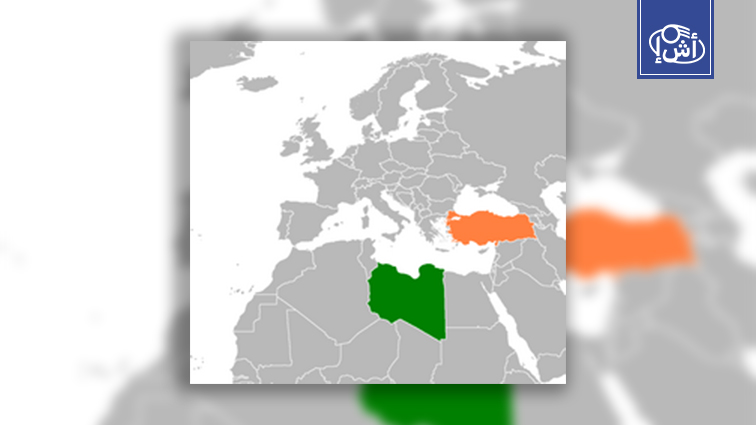

اهتز المشهد المالي مطلع عام 2026 في أنقرة وطرابلس مع انكشاف أضخم قضية غسيل الأموال بالتاريخ التركي الحديث، وتورطت فيها شبكات مالية ليبية مرتبطة بجهات نافذة في الغرب الليبي، في عملية تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار.

القضية التي تفجرت على نحو متسارع خلال الشهور الأخيرة لم تعد مجرد حادثة مالية عابرة، بل تحولت إلى مرآة تكشف عمق التداخل بين الفساد المالي، وتراخي الرقابة المصرفية، والبيئة السياسية الهشة التي جعلت من غرب ليبيا حلقة محورية في منظومة مالية عابرة للحدود، تمتد من طرابلس إلى إسطنبول، ومن هناك إلى دبي ومالطا ونيجيريا.

من “لاليلي” إلى طرابلس: كيف نسجت الشبكة؟

بدأت خيوط العملية تتكشف عام 2019، حين باشرت جهات تركية إدخال أجهزة نقاط بيع (POS) إلى ليبيا، في إطار توسع تجاري طبيعي في خدمات الدفع الإلكتروني، وظهر لاحقاً في تحقيق مجلس مكافحة الجرائم المالية التركي (MASAK) أن أكثر من312 جهاز نقاط بيع استخدمت في معاملات وهمية بلغت قيمتها 47.5 مليار ليرة تركية (أي نحو 3 مليارات دولار بالأسعار حينها)، فيما يعتقد محللون أن الحجم الحقيقي للعملية تجاوز 120 مليار دولار عند احتساب المعاملات المقنعة بالدولار ثم المدونة بالليرة التركية لإخفاء مصدرها.

آلية الغسيل كانت بسيطة في مظهرها معقدة في بنيتها، وذلك عن طريق بطاقات مصرفية ليبية صادرة عن مصارف في الغرب تستخدم في تركيا لتنفيذ آلاف المعاملات “الافتراضية” التي تسجل كأنها مبيعات ذهب أو صادرات إلى ليبيا.

لكن في الواقع، لم تنقل أي بضائع، بل نقلت الأموال، كان “الذهب” مجرد غطاء تجاري لتدوير أموال قادمة من ليبيا عبر النظام المصرفي التركي، ثم إعادة ضخها في السوق الدولية بصورة مشروعة.

البيئة الليبية: خصوبة الفوضى

لا يمكن فهم حجم هذه العملية دون النظر إلى المناخ الليبي الداخلي، فالفوضى السياسية والانقسام خلقا بيئة مالية رخوة، ففي الغرب الليبي تحديداً، حيث تتكدس المؤسسات المالية تحت نفوذ ميليشيات محلية، وغابت الرقابة الفعلية على تدفقات النقد الأجنبي، ما جعل بطاقات الأغراض الشخصية التي يفترض أن تمنح للمواطنين لأغراض السفر والعلاج، تتحول إلى سلعة في السوق السوداء، فكان بعض التجار يشترون هذه البطاقات من المواطنين مقابل عمولات، ويستخدمونها في الخارج لإجراء تحويلات مالية ضخمة عبر نقاط البيع في تركيا.

المصرف المركزي الليبي حذر مراراً من “تجفيف” احتياطيات البلاد عبر هذه الآلية، لكن غياب الإرادة السياسية، وتواطؤ بعض الموظفين والمصرفيين، جعل من النظام المالي الليبي نفسه بوابة لتهريب المال العام.

تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في يناير 2025 كشف أن أكثر من 20 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالدولة حولت إلى الخارج عبر شركات تعمل من تركيا ودبي، ومعظمها في منطقتي لاليلي والسوق الكبير في إسطنبول.

الطريق إلى إسطنبول: أرقام وطنية مزورة وهوية مالية موازية

يبرز الارتباط المثير بين ملف غسيل الأموال وفضيحة “الأرقام الوطنية المزورة” التي تضرب ليبيا منذ عام 2025، حيث كشف مكتب النائب العام الليبي عن عشرات آلاف القيود العائلية المزورة التي مكنت أجانب، وبعضهم من دول إفريقية، من الحصول على الجنسية الليبية، ومن ثم فتح حسابات مصرفية واستخراج بطاقات مصرفية “ليبية”.

هذه البطاقات، بحسب المحققين، كانت جزءاً من سلسلة تحويلات مالية إلى الخارج، أجريت عبر شبكات الصرافة ونقاط البيع في تركيا، ومن الناحية النظرية، تمثل هذه الأرقام المزورة البنية التحتية “الخفية” التي مكنت بعض الشبكات من إخفاء هوية أصحاب الأموال الحقيقيين، فحين تفتح حسابات بأسماء وهمية، ثم تستخدم بطاقات “مواطنين مزورين” في عمليات مالية دولية، تصبح عملية تتبع الأموال شبه مستحيلة، فيمتزج الفساد الإداري بالتزوير المالي لينتج منظومة غسيل متكاملة، تعمل تحت مظلة مؤسسات شرعية في الظاهر، لكنها تخدم في العمق اقتصاد الظل.

الشق التركي: بين التواطؤ والتقاعس

اضطرت السلطات التركية لفتح تحقيق واسع في منتصف عام 2025 تحت ضغط داخلي ودولي، خصوصا بعد أن كشف النائب المعارض من حزب الشعب الجمهوري، أوزغور كارابات، أن المدعين العامين ضيقوا نطاق التحقيق عمداً لحماية “العقول المدبرة”.

كما أكد كارابات الذي نشر سلسلة من الاتهامات العلنية على منصة إكس، أن التحقيق ركز على موظفين صغار في بنوك مثل دينيز بنك وشكر بنك، بينما لم يحاسب كبار التنفيذيين ولا المسؤولين الماليين الذين صمموا نظام نقاط البيع واستفادوا من ثغراته.

الاتهامات طالت حتى وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الذي يشرف على المجلس المالي (MASAK)، فاتهمه معارضوه بـ”غض الطرف” عن تدفقات التمويل القادمة من ليبيا لسنوات، رغم إشارات الإنذار المبكرة التي أطلقتها هيئات الرقابة المصرفية.

وخلص تقرير رسمي لمجلس مكافحة الجرائم المالية في أكتوبر 2025 إلى أن 99.99% من معاملات نقاط البيع المشتبه بها تمت باستخدام بطاقات أجنبية، صادرة بمعظمها من ليبيا ونيجيريا.

غير أن التحقيقات ظلت محصورة في المستوى المتوسط من المسؤولية، ما دفع مؤسسات بحثية دولية، مثل “منتدى الشرق الأوسط” الأمريكي، إلى التحذير من أن “تقييد” التحقيق يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال، خاصة إذا ثبت أن الأموال الليبية خضعت لعمليات تدوير في النظام المالي الدولي.

ليبيا بين الارتباك والمساءلة الدولية

الانعكاسات على الداخل الليبي لم تكن أقل خطورة، فمع انكشاف حجم الأموال المهربة، تزايدت المخاوف في طرابلس من المساءلة القانونية الدولية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، حذرت من أن ليبيا ربما تصنف ضمن “الدول عالية المخاطر” في مجال الجرائم المالية، وهو تصنيف يؤدي إلى تجميد أصولها في الخارج وتعليق تعاملاتها المصرفية مع العالم.

هذا القلق ناتج عن هشاشة المنظومة القانونية الليبية؛ فالقانون رقم (2) لعام 2005 لمكافحة غسل الأموال لا يواكب المعايير الدولية، بينما تظل الأجهزة الرقابية منقسمة تبعاً للانقسام السياسي.

وبينما تسعى النيابة العامة لوقف النزيف من خلال ملاحقة قضايا تزوير الأرقام الوطنية، تبقى المنظومة المالية في الغرب الليبي رهينة شبكات موازية تستفيد من اقتصاد الظل وتعيد تدوير أموال النفط في مسارات غير مشروعة.

بين الميليشيا والمال: تحالف مصالح قاتل

من الملاحظ أن أغلب الشركات والكيانات المتهمة بالضلوع في غسيل الأموال تتخذ من مناطق تسيطر عليها ميليشيات في الغرب الليبي مقاراً لها، أو تغطية قانونية لأنشطتها.

هذه المجموعات التي تمسك بالمنافذ البرية والموانئ، وتدير عمليات تهريب الوقود والعملة والذهب، باتت تمتلك أيضا نفوذاً في المؤسسات المالية، ما سمح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج تحت غطاء تجاري شرعي.

كما وضع تقرير حديث لشركة “سيكريتاريا” الدولية ليبيا ضمن أكثر 10 دول في العالم خطورة من حيث الجرائم المالية، مشيراً إلى أن ضعف المؤسسات وغياب الشفافية جعل من البلاد “حاضنة مثالية” لشبكات غسل الأموال العابرة للحدود.

لم تكن العملية التركية سوى تجل خارجي لمنظومة فساد داخلية تتغذى على اقتصاد الريع والنفط، وتغلف أنشطتها بغلاف “قانوني” مستمد من هشاشة الدولة.

البعد الجيوسياسي: تركيا والمصالح المزدوجة

لا يمكن عزل هذه القضية عن السياق الأوسع للعلاقات التركية–الليبية، فمنذ توقيع اتفاقيتي التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية عام 2019 بين أنقرة وحكومة الوفاق، باتت تركيا لاعباً مركزياً في غرب ليبيا سياسياً واقتصادياً.

وجودها العسكري واللوجستي في طرابلس منحها نفوذاً واسعاً في إدارة المشاريع والبنى المالية، ما جعل من علاقاتها الاقتصادية “غطاءً شرعياً” لتدفقات مالية غير شفافة، فأنقرة استفادت من هذه الفوضى لتعويض أزمتها المالية الداخلية، عبر استقطاب تدفقات نقدية ضخمة بالدولار من ليبيا، ولو بطرق غير قانونية.

هذا الخيار التركي مكلف على المدى البعيد، حيث يهدد سمعة النظام المالي التركي، خصوصاً بعد أن أدرجت تركيا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بين 2021 و2024 بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال.

إلى أين تتجه القضية؟

حتى اللحظة، لا تزال القضية مفتوحة على أكثر من احتمال، فمن الممكن أن تتطور إلى محاسبة دولية مشتركة تشمل أطرافاً تركية وليبية، وربما تغلق كما أغلقت قضايا مشابهة مثل فضيحة “بنك هالك” التركي، والمؤشرات الراهنة تميل إلى السيناريو الثاني، خصوصاً في ظل رغبة الطرفين، أنقرة وطرابلس، احتواء الفضيحة تجنباً لتداعياتها الاقتصادية والسياسية.

غير أن حجم الأدلة، والضغط المتزايد من هيئات رقابية دولية، يمكن أن تدفع المجتمع الدولي إلى التدخل، خصوصاً إذا ثبت أن الأموال الليبية المسروقة عبر تركيا تشمل احتياطيات نفطية مملوكة للدولة، ما يجعل القضية ذات طابع سيادي لا يمكن التهاون معه.

المال كمرآة للفوضى

قضية غسيل الأموال عبر تركيا ليست مجرد جريمة مالية، بل تعبير مكثف عن الفوضى الليبية البنيوية، ففي بلد تستباح فيه الهوية الوطنية بالتزوير، وتدار فيه المؤسسات وفق منطق الولاء لا القانون، يصبح المال أداة لتكريس النفوذ، لا لبناء الدولة.

أظهرت هذه الفضيحة أن ليبيا لا تعاني فقط من “تسرب الأموال”، بل من تآكل الدولة نفسها في ظل حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، حيث تقف أمام منظومات موازية تعيد تعريف المواطنة والاقتصاد والسيادة على نحو يهدد مستقبلها ككيان سياسي موحد.

بقلم نضال الخضري

ليبيا.. اختفاء ناشط يكشف مخاطر التبليغ عن الفساد في بيئة غير آمنة