لم يعد شعار “الرياضة تصنع السلام” إلا صدى بعيدا لفكرة مثالية، لفظها زمن صار فيه النصر الكروي أداة سياسية، والهزيمة ذريعة للتأزيم.

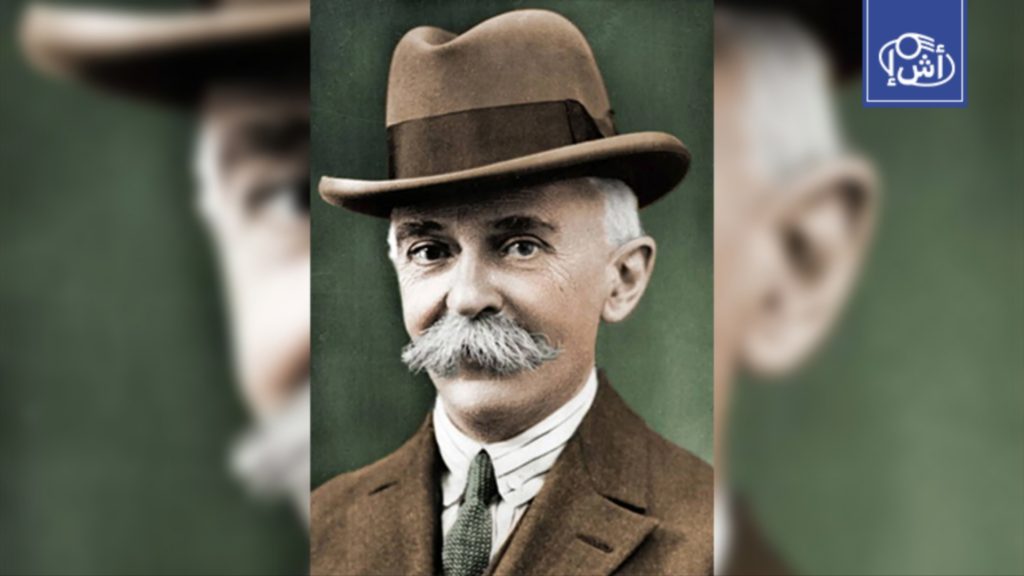

حين وضع البارون الفرنسي بيير دي كوبرتان أسس الحركة الأولمبية الحديثة أواخر القرن التاسع عشر، كان يحلم بعالم تتوحد شعوبه حول القيم النبيلة للمنافسة الشريفة، وليس بالحدود والسياسات والمصالح، ولكن ما بقي من حلمه هو ذكريات فقط.

آمن دي كوبرتان بأن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية ببناء جسور السلام عبر التنافس، غير أن هذا الحلم انهار تحت وطأة واقع جديد، أثبت أن الرياضة ليست بمنأى عن الصراعات، بل تكون في بعض الحالات امتدادا مباشرا لها بوسائل مختلفة، فبعد أكثر من قرن على الميثاق الأولمبي، تحولت الملاعب إلى ساحات صراع ناعم تدار فيها المعارك بالنفوذ الإعلامي والاقتصادي بدل المدافع، وتخاض المواجهات بالبطاقات الحمراء بدل البنادق.

من الأولمبياد إلى الحرب الباردة: إرث التسييس

لم يكن تسييس الرياضة وليد اللحظة، فمنذ مقاطعة الولايات المتحدة أولمبياد موسكو عام 1980 احتجاجا على غزو أفغانستان، ورد الاتحاد السوفييتي بالمثل في لوس أنجلوس 1984، أدرك العالم أن الملاعب ليست بعيدة عن دهاليز السياسة.

غير أن ما نشهده اليوم يختلف من حيث الحدة والعمق، فالتسييس لم يعد مرتبطا فقط بالمواقف الدولية الكبرى، بل صار يتغلغل في العلاقات الإقليمية، ووصل إلى الخصومات المحلية، وأصبح اللاعب رمزا وطنيا يعاقب أو يكرم وفق ولائه، والجمهور أداة ضغط سياسي لا تقل تأثيرا عن الدبلوماسيين.

المغرب والجزائر… كرة القدم في قلب العاصفة

تجسد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي استضافها المغرب واحدة من أوضح صور هذا التداخل بين الرياضة والسياسة.

فما كان يفترض أن يكون عرسا كرويا مغاربيا تحول إلى منبر للصراع الرمزي بين الرباط والجزائر، اللتين تعيشان منذ سنوات قطيعة دبلوماسية حادة.

عاش الوفد الجزائري في المغرب تجربة وصفت بأنها “قاسية ومهينة”، حيث تعرض وفق وسائل إعلام جزائرية إلى حملة تشويه إعلامي ممنهجة؛ اتهمته بتغطية صورة الملك محمد السادس في الفندق، وهي رواية نفتها الجزائر بشدة وعدتها “فبركة تهدف إلى تأليب الرأي العام المغربي”.

كما أثيرت قضية “سرقة الفواكه المجففة”، التي اعتبرت في الجزائر “إحدى أسخف أدوات الدعاية المغربية”، بينما رأت فيها وسائل مغربية “حادثة غير أخلاقية”، هذا التبادل الاتهامي الصاخب كشف هشاشة العلاقات بين البلدين، ومدى تغلغل السياسة إلى أبسط تفاصيل الرياضة.

بين الجماهير والتحكيم… وجوه أخرى للتوتر

لم تقتصر الأزمة على الإعلام، فالمشجعون الجزائريون واجهوا صعوبات متعمدة في شراء التذاكر، رغم خلو المدرجات في بعض المباريات، بينما تعرض بعضهم حسب روايات جزائرية لاعتداءات من الشرطة المغربية واعتقالات طالت حتى الصحفيين.

وصل التأزم لذروته مع ما وصف بـ”التحكيم المنحاز” في مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع النهائي، حين تجاهل الحكم لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء، ما أثار اتهامات بأن “الجهات المنظمة لا ترغب في وصول الجزائر إلى نصف النهائي” خشية مواجهة مباشرة مع المنتخب المغربي.

وبهذه الوقائع أصبحت البطولة التي كان يفترض أن تعيد الدفء إلى العلاقات المغاربية مسرحا لصراع يذكر بأيام الحرب الباردة الصغيرة بين البلدين.

فالجزائر، التي قطعت علاقاتها مع المغرب منذ 2021 ورفضت فتح الحدود منذ 1994، رأت فيما حدث “دليلا جديدا على صواب قرارها”، معتبرة أن ما جرى “يفضح وجه الجار الذي يتربص بها”، على حد تعبير الإعلام الجزائري.

الرياضة كأداة دعائية… من موسكو إلى الرباط

ليست هذه الحالة استثناء، فقبلها بسنوات قليلة، واجه الرياضيون الروس عزلة غير مسبوقة عقب غزو أوكرانيا، حيث منعوا من المشاركة في بطولات دولية تحت رايتهم الوطنية، وجرى حذف نشيدهم وعلمهم من معظم الفعاليات.

تحولت الرياضة بذلك إلى امتداد للعقوبات السياسية، ما جعل كثيرين يتساءلون عن حدود العدالة في هذا النهج، فهل يعاقب الرياضي لأنه يمثل دولة تعاقب؟ أم يفترض أن تبقى الملاعب محايدة عن الحسابات الجيوسياسية؟

الواقع أن العقوبات لم تضعف “الآلة الرياضية الروسية” بقدر ما أضعفت فكرة الحياد الرياضي نفسها، فحين تستبدل القيم الأولمبية بمفاهيم “الاصطفاف السياسي”، تتحول المسابقات الكبرى إلى اختبار للولاء لا للكفاءة.

بين خطابين مغاربيين: الانقسام والوحدة

رغم هذا المشهد المشحون بالتوترات، برزت مفارقة في الفضاء المغاربي؛ فشهدت البطولة ذاتها حراكا جماهيريا مضادا للتسييس؛ أعاد إلى الأذهان جوهر الرياضة كجسر لا كجدار، حيث وثقت تقارير إعلامية ومقاطع مصورة مشاهد لجماهير مغربية وجزائرية وتونسية ترفع الأعلام الثلاثة جنبا إلى جنب وتهتف بشعار “خاوة خاوة”، في انفجار وجداني عابر للحدود بدا وكأنه انتفاضة تلقائية ضد الكراهية السياسية ومحاولات تحويل الملاعب إلى امتداد للنزاع الدبلوماسي.

في ملاعب فاس والرباط والدار البيضاء، امتزجت الأهازيج باللهجات المغاربية المتقاربة، وغابت لغة الشتائم التي كانت تملأ مواقع التواصل في السنوات الماضية.

وتوضح الباحثة التونسية في علم النفس الاجتماعي جيهان الجلاصي إن هذا التقارب الشعبي “يعكس حاجة نفسية عميقة إلى الانتماء”، فالجماهير “تبحث في كرة القدم عن هوية جامعة بعد أن مزقتها السياسة”.

هذه الصورة تضع الملاعب في ساحة صراع بين نقيضين:

- سياسة تفرق باسم السيادة.

- وشعوب تحاول التوحد باسم اللعبة.

الرياضة كمرآة للهوية السياسية

تكشف هذه التجارب أن الرياضة تجاوزت دورها التقليدي بوصفها نشاطا ترفيهيا أو تنافسيا، لتتحول إلى منصة رمزية تعبر عن الوعي الجمعي والهويات الوطنية، وعن الطريقة التي ترى بها الشعوب نفسها في مواجهة الآخر.

لم تعد البطولات مجرد مباريات تحسم على العشب الأخضر، بل فضاءات للتعبير عن الانتماء والكرامة والسيادة، حيث يقرأ كل فوز أو خسارة بمعناه الرمزي لا الرياضي فحسب.

وفي السياق المغاربي، يزداد هذا البعد الرمزي وضوحا، إذ تختلط المشاعر الوطنية بالموروث التاريخي وبالذاكرة الجماعية المشتركة، فتصبح كل مواجهة بين منتخبات المنطقة مرآة دقيقة للعلاقات السياسية والثقافية المتشابكة.

وحين يرفع علم أو يردد نشيد، لا ينظر إليه كمجرد طقس رياضي، بل كإعلان عن حضور واعتزاز وهوية. وهكذا، يجد اللاعب نفسه حاملا لمعنى يتجاوز مهارته، والمشجع طرفا في رواية أوسع من المباراة ذاتها.

ما وراء اللعبة: سؤال العدالة الرياضية

إن أخطر ما في هذا التسييس أنه ينزع عن الرياضة براءتها الأصلية، فيحولها من مساحة لقاء إلى ساحة فرز.

حين تمنع الجماهير من حضور المباريات بدعوى “أمنية”، وحين يعتقل صحفي لأنه كتب رأيا مخالفا، وحين يتهم لاعب بالسرقة فقط لأنه من جنسية معينة، فإننا لا نكون أمام منافسة رياضية بل أمام مسرح سياسي يرتدي قميصا رياضيا.

التسييس لم يعد مقتصرا على الدول أو الأنظمة، بل امتد إلى الأفراد والمنصات الرقمية، فالجماهير نفسها باتت تعيد إنتاج هذا الانقسام عبر وسائل التواصل، فتطلق حملات مقاطعة أو تشهير ضد منتخبات أو لاعبين، ما يجعل “الرياضة” أداة تعبئة سياسية وجماهيرية بامتياز.

حين تتصارع الرموز

مات حلم دي كوبرتان القديم بأن “الرياضة تصنع السلام”، فالعالم اليوم يعيش زمنا تتراجع فيه الرموز المشتركة أمام طغيان المصالح.

لكن وسط هذا السواد، تظل لحظات “خاوة خاوة” في مدرجات المغرب وتونس تذكيرا بأن الشعوب، رغم كل شيء، ما زالت قادرة على إعادة تعريف الرياضة بمعناها الأصلي كمساحة للقاء لا للخصومة.

إن مستقبل الرياضة لن يقاس بعدد الميداليات، بل بقدرتها على استعادة روحها الإنسانية، وعلى أن تظل ملعبا للعدالة لا ساحة لتصفية الحسابات، وما يجري اليوم في الملاعب المغاربية والعالمية ليس نهاية الفكرة الأولمبية، بل اختبارا قاسيا لمدى صدقها.

بقلم مازن بلال

بين الفتوى والسلاح: الصادق الغرياني، الإسلام السياسي، وشبح “داعش” في غرب ليبيا